ME/CFS gibt es schon lange. Doch erst jetzt – im Zuge der zunehmenden Welle von Long COVID – gelangt diese Krankheit ins öffentliche Bewusstsein. ME/CFS ist das Monster, das nach der Krankheit kommt. Nach Covid – und nach anderen Viruserkrankungen.

Das Monster danach – das ist nicht nur die Krankheit selbst, sondern auch die Mischung aus Ignoranz, medizinischer Ratlosigkeit und gesellschaftlichem Unverständnis, die sie umgibt.

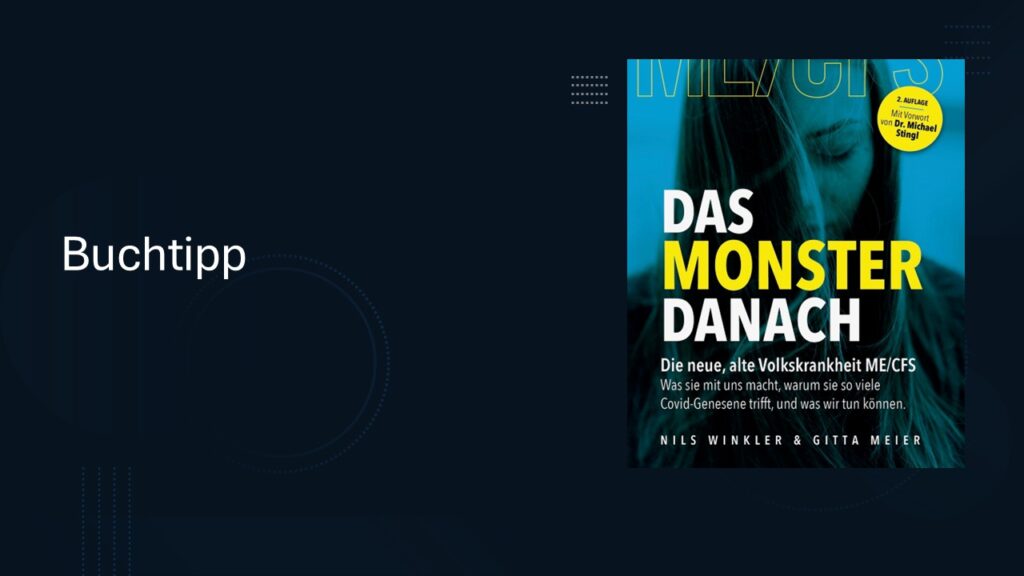

Es gibt Bücher, die informieren. Und dann gibt es Bücher wie Das Monster danach von Nils Winkler und Gitta Meier – die nicht nur informieren, sondern einem das Gefühl geben nicht allein zu sein. Die liest man, weil man endlich begreifen will, was mit dem eigenen Körper oder dem eines geliebten Menschen los ist. Vielleicht auch, weil man einfach nicht mehr weggucken kann.

Was die beiden Autor:innen über ME/CFS zusammengetragen haben, ist ein Zeitdokument über eine stille Epidemie inmitten unserer Gesellschaft. Berührend und aufrüttelnd.

Winkler, selbst Journalist und Betroffener, und Meier, Ärztin mit direkter Praxiserfahrung, schaffen es, die subjektive Wucht des Erlebten mit dem sachlichen Blick auf die wissenschaftlichen Fakten zu verbinden. Auf rund 280 Seiten entfalten sie ein dichtes Panorama dieser neuroimmunologischen Multisystemerkrankung.

Das Buch ist kein medizinisches Fachbuch, aber auch kein Ratgeber im klassischen Sinne. Es ist etwas Drittes: ein erzählendes Sachbuch, das informiert, aber nicht doziert. Das berührt, aber nicht mitleidet. Und das wütend macht – aber im besten Sinne.

Zum Inhalt

Der Einstieg ist klug gewählt: ein Vorwort von Dr. Michael Stingl, einem der wenigen anerkannten ME/CFS-Expert:innen im deutschsprachigen Raum. Er bringt auf den Punkt, was das Buch durchzieht wie ein roter Faden: ME/CFS ist real. Es ist körperlich. Und es ist dramatisch unterversorgt.

Was folgt sind Kapitel zu Diagnostik, Pathophysiologie, Therapieansätzen, sozialen Kämpfen und Betroffenenberichten.

Symptome, Diagnostik und Therapie

Winkler und Meier fassen den aktuellen Stand zusammen: von DTI-Studien zu weißen Hirnsubstanzveränderungen über die Rolle von Autoantikörpern bis hin zu Off-Label-Therapien wie LDN oder Aripiprazol, die in der Community diskutiert werden. Dabei vermeiden sie es, voreilige Schlüsse zu ziehen oder Heilversprechen zu machen und machen klar: Es gibt Fortschritte, ja. Aber keine einfachen Lösungen.

Das Buch schlägt dabei die Brücke zwischen subjektivem Erleben und objektiver Analyse. Ein Beispiel: Das Kapitel zu „PEM“ – der postexertionellen Malaise, dem Kernsymptom von ME/CFS – ist so geschrieben, dass es sowohl Laien verstehen als auch Fachleuten Respekt abnötigen dürfte. Wer es liest, wird danach nie wieder jemandem empfehlen, „sich mal ein bisschen zu bewegen, das wird schon wieder“.

Betroffene kommen zu Wort

Da ist etwa die Geschichte von Sarah, die als junge Mutter plötzlich bettlägerig wird und nicht weiß, warum. Oder Philipp, der nach einer Virusinfektion seinen Beruf als Lehrer aufgeben muss und sich in einem kafkaesken Kampf mit Gutachtern und Behörden wiederfindet. Es sind diese Stimmen, die dem „Monster“ Gesicht und Stimme verleihen – und dem Leser eine Ahnung davon, wie tief der Abgrund ist, in den man fallen kann, wenn die eigene Erkrankung nicht gesehen wird.

Ein großes Thema: Gaslightning

Ein zentrales Thema ist auch die medizinische Gaslighting-Erfahrung, von der viele Betroffene berichten – das systematische Abtun körperlicher Beschwerden als „psychosomatisch“, das Verharmlosen, das Pathologisieren von Selbstfürsorge. Wer wissen will, wie sich epistemische Gewalt anfühlt, findet in diesem Buch mehr als genug Anschauungsmaterial. Und auch wenn es nie polemisch wird – die Kritik an der medizinischen und politischen Untätigkeit ist deutlich.

Auf Amazon schreiben einige Leser:innen, sie hätten das Buch ihren Ärzt:innen geschenkt – als letzte Hoffnung, endlich ernst genommen zu werden. Andere erzählen, wie sehr sie sich in den Fallbeispielen wiedererkannt haben.

Ein Buch, das konfrontiert

Natürlich ist Das Monster danach kein Buch, das man mal eben durchliest wie einen Krimi. Es fordert. Aber es gibt auch Hoffnung – nicht im Sinne falscher Versprechungen, sondern durch das Wissen, nicht allein zu sein. Durch konkrete Hinweise auf Therapien, Ansprechpartner:innen, rechtliche Unterstützung. Und durch das stille Versprechen, dass Aufklärung möglich ist, wenn man nur endlich zuhört.